看见你的“内在天气” - 实用情绪觉察与自我照顾指南

你是否曾感到被情绪淹没,却不知如何应对?其实情绪不是问题,如何和情绪相处才是问题。情绪如同内在的天气,阴晴雨雪皆是自然。今天,我们就来学习如何做自己情绪的“观察员”与“照顾者”,让情绪真正流动起来。

一、 第一步:觉察 - 看见你情绪的“模样”

觉察是照顾的起点,当情绪被听见、看见,就有了被照顾的可能。

1. 按下暂停键,安在当下: 当情绪涌现,我们可以先放下“正向、负向、积极、消极”这些对情绪的评价,而是暂停几秒,先回到自己的身体感受,把手放在肚子上,做3-5个深呼吸,然后我们可以像观察云朵般,不带评判地“看”着情绪升起,问自己:“此刻,我感受到什么?”

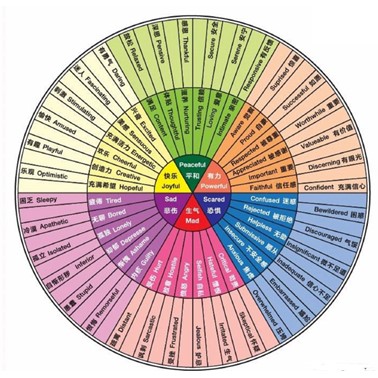

2. 给情绪“命名”: 使用“情绪轮”帮助自己识别情绪,试着用更具体的词描述感受:是“沮丧”还是“失望”?是“焦虑”还是“隐隐不安”?精准命名能削弱情绪的模糊压迫感。

图取自:舒释心理

二、 第二步:理解情绪的信息

情绪其实是我们“对刺激的自然反应”,具有重要功能。理解情绪,其实可以帮助我们更好的看见自己深层的需求。

1. 接纳其“功能性”: 提醒自己:情绪本身不是敌人,它是重要的信使。焦虑可能在提醒你准备不足,内疚可能在推动你修复关系。理解其功能,能减少对抗,转向有效应对。

2. 问“它在意什么?”: 当觉察到一个强烈情绪(尤其是负面情绪),试着问:“这个情绪背后,我在意的是什么?我的什么需求未被满足?什么价值被触动了?”愤怒可能源于边界被侵犯,悲伤可能源于失去或未被看见。

三、 第三步:照顾 - 与情绪“温柔相处”

照顾情绪意味着响应而非压抑,当情绪背后的需求被看见、被照顾了,我们整体的状态就有了流动的空间。

1. 通过自我对话,或与感觉信任、安全的人对话,创造“被听见”的空间 :

- 承认感受: “是的,我现在感到……[情绪名称],这感觉确实存在。”

- 表达理解: “这种感觉出现是有原因的,可能是因为……[你理解到的在意点/需求]。”

2. 选择情绪应对的方式:

你可以问自己:“此刻,我需要什么来照顾这个情绪?” :

- 生理安抚: 喝杯温水、深呼吸几分钟、短暂散步、洗个热水澡、找个安静角落待一会。

- 情感表达: 写日记倾诉、听首契合心情的音乐、允许自己哭一会儿。

- 认知调节: 做点能转移注意力的小事(整理桌面、浇花)、回想一个积极记忆或支持你的人。

- 寻求连接: 如果愿意,和信任的人简单聊聊感受。

3. 制定“小小行动”计划:针对近期常困扰你的情绪,承诺在未来一周采取一个具体、可操作、小小的照顾行动,例如:

- 当感到焦虑时,我会暂停工作,做3分钟深呼吸。

- 感到孤独时,我会主动发消息给一位朋友问候。

- 下班后感到疲惫,我会先洗澡放松,再处理其他事。

四、 持续练习:让觉察和自我照顾成为习惯

1. 日常“签到”: 每天固定几个时间点(如三餐后、睡前),花1分钟问自己:“此刻我的情绪状态是怎样的?” 简单记录关键词。

2. “经过对话/事件,我有什么体验/发现?”: 经历重要谈话或事件后,可以问问自己这个问题,加深自我理解。

3. 抱持“可流动性”的信念: 相信情绪会变化,看见、接纳、照顾了情绪后,我们就有了可以流动变化的空间,此刻的沉重不代表永恒。

推荐资源:

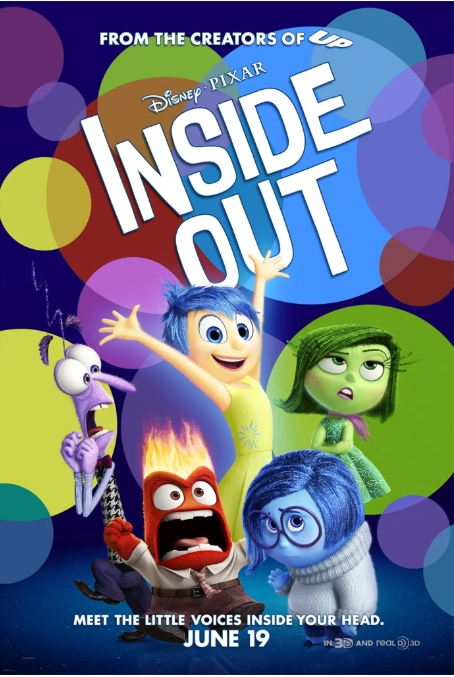

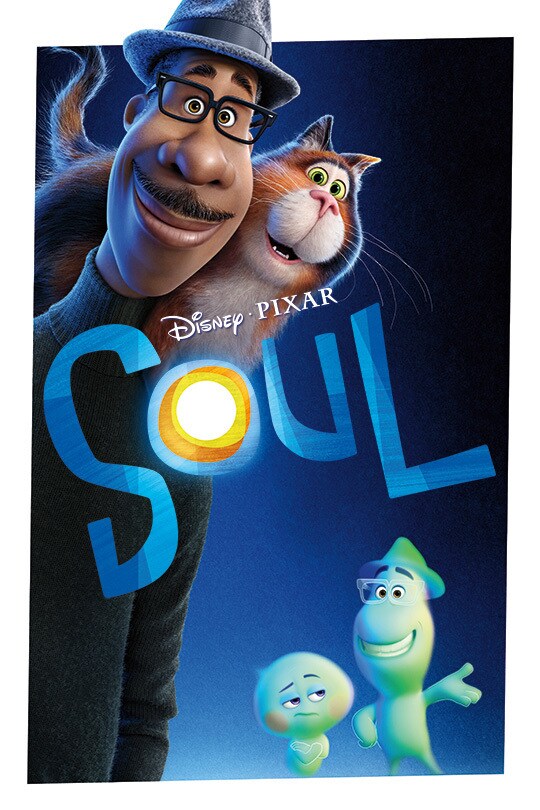

大家有兴趣可以看看下面两部电影,深化对于情绪的理解与练习:

1. 《头脑特工队》 (Inside Out) - 皮克斯经典动画。用极其生动形象的方式(五个情绪小人)解释了核心情绪(乐乐、忧忧、怕怕、厌厌、怒怒)的功能、相互作用、以及情绪记忆如何塑造人格。直观展示了“情绪是自然反应”、“情绪的作用”(如忧忧的重要性)以及情绪如何流动变化,极具启发性。

2. 《心灵奇旅》 (Soul) - 探讨生命意义、火花(Passion)与平凡日常的美好。深刻触及了“存在性”的情绪(如迷失感、无意义感、对平凡的重新发现带来的喜悦与平静),展现了情绪如何与我们的价值观、生活体验深度交织,以及“安在当下”的力量。

情绪觉察与照顾,是一场持续一生的温柔练习。它不需要完美,只需要你愿意一次次地“看见”、“听见”并尝试“响应”那个内在的自己。请记住当情绪被听见,就有了被照顾的可能;被照顾了,就有了流动的空间。 从今天开始,选一个小练习,迈出关爱自己情绪的第一步吧!

參考資料:

1 English, T., Davis, J., Wei, M., & Gross, J. J. (2017). Homesickness and adjustment across the first year of college: A longitudinal study. Emotion, 17(1), 1.

2 Thurber, C. A., & Walton, E. A. (2012). Homesickness and adjustment in university students. Journal of American college health, 60(5), 415-419.