看見你的“內在天氣” - 實用情緒覺察與自我照顧指南

你是否曾感到被情緒淹沒,卻不知如何應對?其實情緒不是問題,如何和情緒相處才是問題。情緒如同內在的天氣,陰晴雨雪皆是自然。今天,我們就來學習如何做自己情緒的“觀察員”與“照顧者”,讓情緒真正流動起來。

一、 第一步:覺察 - 看見你情緒的“模樣”

覺察是照顧的起點,當情緒被聽見、看見,就有了被照顧的可能。

1. 按下暫停鍵,安在當下: 當情緒湧現,我們可以先放下“正向、負向、積極、消極”這些對情緒的評價,而是暫停幾秒,先回到自己的身體感受,把手放在肚子上,做3-5個深呼吸,然後我們可以像觀察雲朵般,不帶評判地“看”著情緒升起,問自己:“此刻,我感受到什麼?”

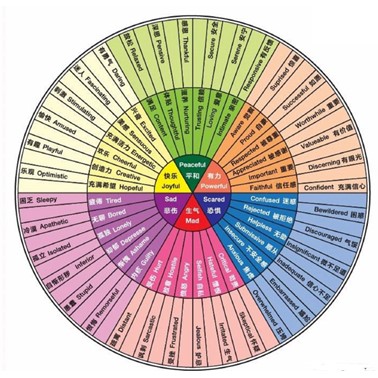

2. 給情緒“命名”: 使用“情緒輪”幫助自己識別情緒,試著用更具體的詞描述感受:是“沮喪”還是“失望”?是“焦慮”還是“隱隱不安”?精准命名能削弱情緒的模糊壓迫感。

圖取自:舒釋心理

二、 第二步:理解情緒的資訊

情緒其實是我們“對刺激的自然反應”,具有重要功能。理解情緒,其實可以幫助我們更好的看見自己深層的需求。

1. 接納其“功能性”: 提醒自己:情緒本身不是敵人,它是重要的信使。焦慮可能在提醒你準備不足,內疚可能在推動你修復關係。理解其功能,能減少對抗,轉向有效應對。

2. 問“它在意什麼?”: 當覺察到一個強烈情緒(尤其是負面情緒),試著問:“這個情緒背後,我在意的是什麼?我的什麼需求未被滿足?什麼價值被觸動了?”憤怒可能源於邊界被侵犯,悲傷可能源於失去或未被看見。

三、 第三步:照顧 - 與情緒“溫柔相處”

照顧情緒意味著響應而非壓抑,當情緒背後的需求被看見、被照顧了,我們整體的狀態就有了流動的空間。

1. 通過自我對話,或與感覺信任、安全的人對話,創造“被聽見”的空間 :

- 承認感受: “是的,我現在感到……[情緒名稱],這感覺確實存在。”

- 表達理解: “這種感覺出現是有原因的,可能是因為……[你理解到的在意點/需求]。”

2. 選擇情緒應對的方式:

你可以問自己:“此刻,我需要什麼來照顧這個情緒?” :

- 生理安撫: 喝杯溫水、深呼吸幾分鐘、短暫散步、洗個熱水澡、找個安靜角落待一會。

- 情感表達: 寫日記傾訴、聽首契合心情的音樂、允許自己哭一會兒。

- 認知調節: 做點能轉移注意力的小事(整理桌面、澆花)、回想一個積極記憶或支持你的人。

- 尋求連接: 如果願意,和信任的人簡單聊聊感受。

3. 制定“小小行動”計畫:針對近期常困擾你的情緒,承諾在未來一周採取一個具體、可操作、小小的照顧行動,例如:

- 當感到焦慮時,我會暫停工作,做3分鐘深呼吸。

- 感到孤獨時,我會主動發消息給一位朋友問候。

- 下班後感到疲憊,我會先洗澡放鬆,再處理其他事。

四、 持續練習:讓覺察和自我照顧成為習慣

1. 日常“簽到”: 每天固定幾個時間點(如三餐後、睡前),花1分鐘問自己:“此刻我的情緒狀態是怎樣的?” 簡單記錄關鍵字。

2. “經過對話/事件,我有什麼體驗/發現?”: 經歷重要談話或事件後,可以問問自己這個問題,加深自我理解。

3. 抱持“可流動性”的信念: 相信情緒會變化,看見、接納、照顧了情緒後,我們就有了可以流動變化的空間,此刻的沉重不代表永恆。

推薦資源:

大家有興趣可以看看下面兩部電影,深化對於情緒的理解與練習:

1. 《頭腦特工隊》 (Inside Out) - 皮克斯經典動畫。用極其生動形象的方式(五個情緒小人)解釋了核心情緒(樂樂、憂憂、怕怕、厭厭、怒怒)的功能、相互作用、以及情緒記憶如何塑造人格。直觀展示了“情緒是自然反應”、“情緒的作用”(如憂憂的重要性)以及情緒如何流動變化,極具啟發性。

2. 《心靈奇旅》 (Soul) - 探討生命意義、火花(Passion)與平凡日常的美好。深刻觸及了“存在性”的情緒(如迷失感、無意義感、對平凡的重新發現帶來的喜悅與平靜),展現了情緒如何與我們的價值觀、生活體驗深度交織,以及“安在當下”的力量。

情緒覺察與照顧,是一場持續一生的溫柔練習。它不需要完美,只需要你願意一次次地“看見”、“聽見”並嘗試“回應”那個內在的自己。請記住當情緒被聽見,就有了被照顧的可能;被照顧了,就有了流動的空間。 從今天開始,選一個小練習,邁出關愛自己情緒的第一步吧!

參考資料:

1 English, T., Davis, J., Wei, M., & Gross, J. J. (2017). Homesickness and adjustment across the first year of college: A longitudinal study. Emotion, 17(1), 1.

2 Thurber, C. A., & Walton, E. A. (2012). Homesickness and adjustment in university students. Journal of American college health, 60(5), 415-419.